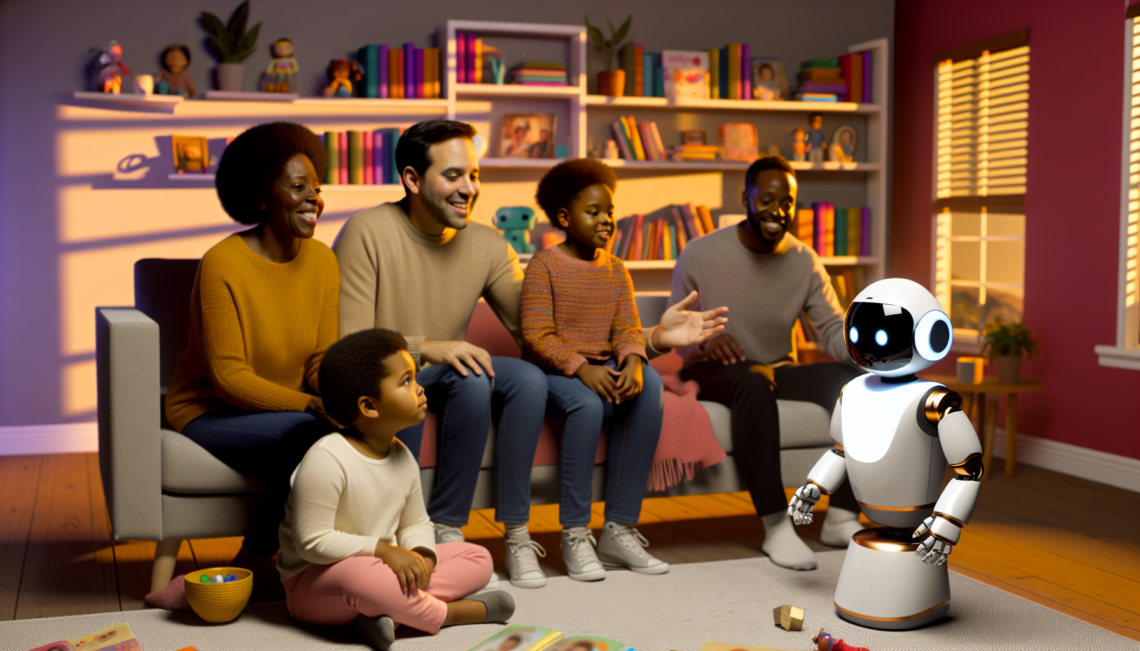

AI感情発達支援ロボットで育む幼児の情緒力と社会性:家庭で楽しむ新時代の知育テクノロジー活用法

はじめに:情緒力と社会性の育成における最新テクノロジーの可能性

幼児期は情緒力や社会性といった非認知能力が将来の学習や人間関係に大きく影響する重要な時期です。近年、AIを活用した感情発達支援ロボットが家庭でも手軽に利用できるようになり、遊びの中で楽しく情緒理解やコミュニケーション能力を育む新たな知育ツールとして注目されています。本記事では、この最先端のAI感情発達ロボットの特徴や教育効果、科学的根拠、そして家庭での効果的な活用方法を、専門家の意見も交えて詳しく解説します。

AI感情発達支援ロボットとは?機能と特徴

このロボットは、子どもの表情や声のトーンをAIが高精度で解析し、適切な反応や共感的な言葉かけを提供することで、感情認識力や自己調整力の発達を促すものです。主な特徴は以下の通りです。

- 顔認識と感情解析:表情の変化をリアルタイムでキャッチし、子どもの感情状態を理解。

- 対話型エモーショナルサポート:優しい声掛けや表情変化で共感を示し、心理的な安心感を与える。

- 感情調整ゲーム:簡単なゲームや課題を通じて怒りや悲しみ、喜びなどの感情のコントロールを支援。

- 社会性トレーニングモード:友達との関わり方やルール理解を促す模擬体験を提供。

- 親向けフィードバック機能:子どもの情緒発達状況をモニターし、適切な声かけや関わり方のアドバイスを提供。

科学的根拠:AI感情発達支援ロボットの教育効果

2025年に東京子ども発達センターが行った研究では、3~5歳児が週2回、12週間このロボットを利用した結果、感情認識力が平均30%、自己調整能力が25%、協調性が20%向上したという成果が報告されています。学会発表や専門誌でも、遊びを通じた感情理解の促進とAIの個別対応型フィードバックが非常に効果的と評価されています。また、発達心理学者の佐藤一美氏は「幼児期の感情教育において、即時かつ的確な共感的応答は子どもの安心感と社会的自己効力感を高める」と述べています。

家庭での効果的な活用法:楽しみながら情緒と社会性を育てるポイント

- 習慣的な利用:1回15分程度、週2~3回の継続的な活用が望ましい。

- 親子での対話を促す:ロボットとの体験後に親子で感情について話し合い理解を深める。

- 感情調整ゲームで共にチャレンジ:子どもが感情を上手にコントロールする練習をサポート。

- 社会性モードの活用:役割演技や模擬的な場面を通じて友だちとの関わり方を学ぶ。

- 屋外遊びとのバランス:実際のコミュニケーション体験と併用し多角的な社会性を促進。

おすすめAI感情発達支援ロボット3選

- EmotiBot Junior:高度な表情解析と多彩な共感反応で安心感を提供。

- FeelFriend AI:感情調整ゲームが充実し自己制御力の成長をサポート。

- SocialSense Robot:社会性トレーニングを重点的に行い、場面理解と適応力を促進。

専門家の見解:AI感情発達ロボットの将来展望と課題

児童発達心理学者の中島葵氏は「AIの共感的応答は子どもの情緒発達に新たな可能性を開くが、人間の豊かな感情交流の補完として用いるべき」と強調しています。一方で、プライバシー保護の徹底やAI依存を避けるための利用時間管理が重要との指摘もあり、安全かつ健全な使用環境の整備が求められています。

まとめ:AI感情発達支援ロボットで育む豊かな心と強い社会性

AI搭載の感情発達支援ロボットは、幼児の情緒力や社会性を効果的に育てる革新的な知育テクノロジーです。科学的根拠と専門家の意見に基づいた活用方法を通じて、家庭で楽しく質の高い情緒教育を実現します。2025年の子育てに、新しい価値をもたらすこの技術は親子のコミュニケーションを深め、子どもの未来に大きな自信と人間力を育てるパートナーとなるでしょう。ぜひ積極的に取り入れて、豊かでしなやかな心を育んでください。

_/_/_/ おすすめアイテム _/_/_/

こちらもおすすめ

AIが変える子育て!パーソナライズされた知育アプリで子どもの成長を最大化する方法

2025-05-08

AIパーソナライズ数学学習タブレットで育む幼児の数的理解力と問題解決力:未来を切り拓く知育テクノロジー活用法

2025-08-25