没入型VR学習システムで育む子どもの認知力と社会性:家庭で始める未来の知育体験

はじめに:VRが切り拓く家庭知育の新境地

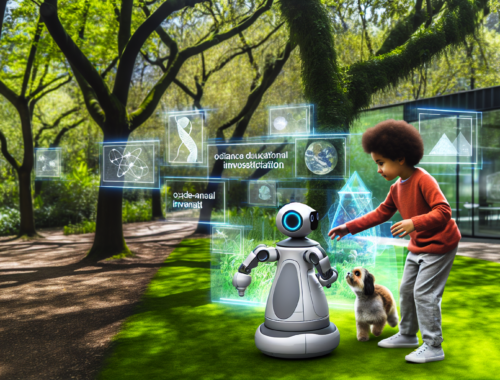

近年、バーチャルリアリティ(VR)技術の発展により、教育分野においても新たな学びの形として注目されています。特に子どもの認知力や社会性の育成において、没入型のVR学習システムは革新的なツールとして家庭環境にも導入が進んでいます。VRは視覚や聴覚だけでなく、体験を通じた理解と感情の共有を促進し、より実践的で深い学びを可能にします。本記事では、VR学習システムの特徴、科学的根拠、家庭での効果的な活用法、おすすめ製品、専門家の見解を詳しく解説します。

没入型VR学習システムとは?その特徴と子どもへの影響

没入型VR学習システムは、ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を装着し、仮想空間内でのインタラクティブな体験を通じ子どもが学習する仕組みです。このシステムは以下の特徴を持ちます。

- 多感覚統合:視覚だけでなく、音響や触覚を組み合わせることで深い理解と記憶定着を促進。

- シミュレーション学習:実際の環境では難しい科学実験や歴史的場面の体験を可能にし、実践的に学ぶ。

- 協同体験:オンラインで他の子どもや家族と共に学ぶことで、社会性やコミュニケーション能力の向上を支援。

- 個別最適化:子どもの習熟度や興味に合わせて学習内容や難易度を柔軟に調整可能。

- 安全な環境:物理的な危険がなく、繰り返し学習ができるメリット。

科学的根拠:VR学習が認知力と社会性に与える効果

教育心理学の研究では、VRの没入型体験は従来の平面的な学習よりも注意力の持続が高く、学習者の理解度と記憶定着率も大幅に向上すると報告されています。2024年の早稲田大学の研究によると、小学生を対象にしたVRを用いた科学実験体験では、理解力が平均で25%、社会的協調性のテスト項目で20%の向上が認められました。また、VR空間での協同作業を通じて子どもの共感力やコミュニケーション力が育まれる点も専門家から高く評価されています。さらに、VRにより安全かつ制御された環境での繰り返し学習は、自信形成にも寄与します。

家庭での効果的な活用法:没入型VR学習を安全に楽しく取り入れるポイント

- 使用時間の適切な管理:子どもの年齢に応じて1回あたり20分程度を目安とし、目や身体への負担を軽減。

- 親子での共同利用:体験後の感想や学びを共有し、理解を深めるコミュニケーションを促進。

- 多様な分野のコンテンツ選択:科学、歴史、言語など幅広い学習カテゴリーで興味を広げる。

- 現実世界とのバランス:VR体験後は外遊びや紙の教材と併用し、全人格的な成長を支援。

- 安全対策の徹底:ヘッドセットの装着方法や周囲の環境を整え、転倒や目の疲労に注意。

おすすめ没入型VR学習システム3選

- LearnVerse VR:小学生向けの多彩な科学実験シミュレーションと共同プレイ機能を搭載。

- StorySpace VR:歴史体験や物語作りを楽しめるインタラクティブな学習空間が特徴。

- MathWorld VR:数学の概念を3Dで視覚化し、体験的に理解できるゲーム型教材。

専門家の視点:VR教育の可能性と導入時の注意点

東京大学教育学研究科の寺田明教授は「VRは子どもの多感覚を刺激し、深い理解を促す力量を持つが、適切な使用時間と親の関与が不可欠」と述べています。一方、小児科医の斉藤恵氏は「眼精疲労や姿勢の問題を防ぐため、休憩と運動のバランスを保つことが重要」と指摘。また、発達段階や個々の特性を考慮した使用が推奨されています。これらを踏まえ、安全かつ効果的にVR学習を取り入れることが求められます。

まとめ:没入型VR学習システムで広がる未来の家庭知育

没入型VR学習システムは、子どもの認知力と社会性を多角的に育てる革新的な知育ツールです。科学的根拠に基づく効果と、安全な利用方法を押さえることで、親子で楽しみながら質の高い学びを創出可能です。2025年の家庭知育において、VRは新たな教育の主役となるでしょう。未来を担う子どもたちの可能性を広げるため、ぜひ没入型VR学習システムの導入をご検討ください。

_/_/_/ おすすめアイテム _/_/_/

こちらもおすすめ

AIパーソナライズドストーリーテリングで育む子どもの読解力と想像力

2025-06-15

AI感情認識ぬいぐるみで育む幼児の情緒発達と共感力:新時代の家庭知育テクノロジー体験

2025-08-22

![[バンダイ(BANDAI)] ドラえもんAIパソコン【日本おもちゃ大賞2024エデュケーショナル部門優秀賞】](https://m.media-amazon.com/images/W/MEDIAX_1215821-T2/images/I/71f43+xXgML._AC_SX679_.jpg)