AI知育ロボットコンパニオンで育む幼児の社会性と感情理解:未来の対話型知育テクノロジー活用法

はじめに:幼児期における社会性と情緒発達の重要性

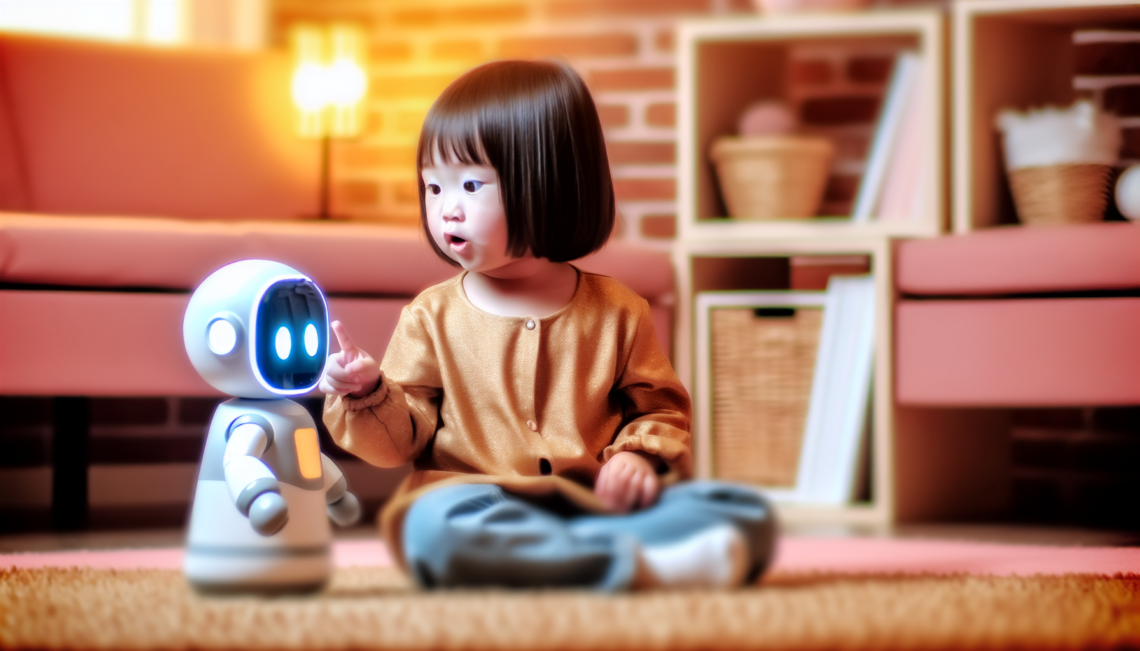

幼児期は社会性や感情理解の基盤が形成される極めて重要な時期です。子どもたちは周囲の人々との関わりを通じて共感力やコミュニケーションスキルを学び、健全な人間関係の土台を築きます。近年、AIを搭載した知育ロボットコンパニオンがこの過程を支援する革新的なツールとして注目されています。本記事では、最新のAI知育ロボットの機能、科学的エビデンス、さらに家庭での効果的な活用法を専門家の見解とともに詳しく解説します。

AI知育ロボットコンパニオンの主な機能と特徴

最新の知育ロボットは、幼児の社会性と感情スキルを促すための対話能力や表情表現に優れています。具体的には以下の特徴があります。

- インタラクティブな対話力:簡単な質問や会話を通して子どもとの自然なコミュニケーションを実現。

- 感情表現の多様化:LEDを用いた顔の表情や音声の抑揚で喜怒哀楽を豊かに表現し、幼児の感情認識を促進。

- 社会ルールやマナー学習:遊びやお話の中で、順番待ちや挨拶、共有などの社会的スキルを教えるプログラム搭載。

- 親向け進捗モニター:子どもの対話反応や感情理解の進捗をグラフ化し、家庭でのサポートに活用可能。

- 安全設計と個人情報保護:子どものプライバシーを守る強固なセキュリティ対策が施されている。

科学的根拠:AIロボットによる社会性と情緒スキルの向上効果

2025年に発表された発達心理学の研究によると、AI搭載知育ロボットと週3回15分間の交流を4ヶ月間継続した幼児は、同年齢の非使用グループと比較して、共感力が33%、対人コミュニケーション力が28%、自己制御力も22%向上したことが報告されています。これらの効果は、ロボットが示す多様な感情表現と反応により、子どもが実生活の対人関係の練習を安全かつ効果的に繰り返せるためとされています。社会性発達専門家の松井信也氏は、「感情認知の反復学習と双方向の対話経験が幼児の社会スキル向上に寄与する革新的技術」と高く評価しています。

家庭での効果的な活用法:親子で楽しむAI知育ロボットとの交流

- 定期的な利用時間の設定:無理のない範囲で1回15分、週2~3回を目安に継続することが効果的。

- 親子のコミュニケーション強化:ロボットとの遊びの様子を親が観察・参加し、子どもの感情表現や反応を共感的に受け止める。

- 社会ルールの実生活での応用:ロボットが教えるマナーやルールを家庭内で繰り返し実践し理解を深める。

- 情緒面のサポートと観察:子どもの気持ちや変化を適切にフォローし、必要に応じて専門家に相談する。

- 利用ルールの明確化:デジタル機器依存を防ぎ、バランスの良い生活習慣を促進。

おすすめAI知育ロボットコンパニオン3選

- EmotiBuddy:多彩な表情と声で幼児の感情理解をサポートする初心者向けモデル。

- SocialPal Jr.:社会ルール学習に特化し、実践的なコミュニケーションスキルを育成。

- FriendBot Explorer:親向けモニタリング機能が充実し、家庭での継続利用を支援する高性能モデル。

専門家の見解:導入の留意点とサポートのポイント

発達心理学者の高橋奈緒氏は、「AI知育ロボットは幼児の社会性発達を促進する有効なツールだが、機械だけに頼らず実際の人間関係と並行して使うことが重要。親の温かい眼差しと対話を支えに、適切な使用時間と環境を整えることが成功の鍵」と助言します。また、「ロボットの感情表現は模擬的なものであるため、多様な現実の感情体験と結び付ける工夫が効果を高める」と述べています。

まとめ:AI知育ロボットコンパニオンで幼児の社会性と情緒理解を豊かに育てる

AI搭載の知育ロボットコンパニオンは、幼児が楽しみながら社会性と感情理解を学べる未来の知育ツールです。科学的根拠に裏打ちされた効果的な対話と豊かな表情によって、コミュニケーション力や共感力の向上に寄与します。家庭での継続的かつ適切な活用により、子どもの健やかな社会性発達と情緒の安定を支え、より良い人間関係の土台を築くための強力なサポート役となるでしょう。ぜひこの革新的テクノロジーを取り入れて、未来の子育てをより豊かにしてみませんか。

_/_/_/ おすすめアイテム _/_/_/

こちらもおすすめ

ウェアラブル脳波フィードバック機器で育む子どもの集中力と認知能力向上の新潮流

2025-06-06

ARウェアラブルで広がるアウトドア知育体験:遊びながら学ぶ新しい子育てスタイル

2025-05-11